«Обитель» З. Прилепина вышла 7 лет тому назад. Герой книги – молодой человек Артём – попал в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) в конце 1920-х гг. за отцеубийство. Он прошел лагерное дно, побывал в любимчиках у местного начальника, а после неудачного побега с любовницей был приговорен к высшей мере наказания, которое на деле ограничилось пребыванием в штрафном изоляторе на Секирной горе. В конце концов литературный персонаж бесславно погиб от руки рецидивистов, которые отомстили ему за нанесенные ранее обиды.

Книгу можно считать одним из наиболее титулованных произведений современной российской прозы, которое получило несколько литературных премий и не нуждается в особом представлении. Недавно на телеканале «Россия 1» состоялась премьера одноименного сериала, которая стала заметным событием культурной и общественной жизни.

Внимание объясняется не только популярностью автора, которого называют «светочем русского духа и столпом истины»[1], и подбором актерского состава. На протяжении веков Соловки относятся к числу важнейших центров России, где, по оценке академика Д. С. Лихачева, было и остается «исторически значительным все, что так или иначе отразилось в русском историческом процессе и что, в свою очередь, восприняло ведущие тенденции этого процесса, выразило собой эпоху и ее культуру»[2].

Соловецкая тема

Такой статус предъявляет особые требования к тем, кто берется за соловецкую тематику. Важно понимать, насколько тому или иному автору удалось раскрыть специфику выбранного времени, выявить ведущие тенденции описанного им исторического процесса, выразить эпоху и ее культуру. Дополнительную ответственность накладывает обращение к теме политических репрессий, которая требует особого такта и непредвзятого отношения.

Большинство тех, кто за минувшие годы высказался о книге и продолжает высказывать свое мнение уже по поводу сериала, не ставят под сомнение историчность «Обители», отмечая, что ее создатель проделал значительный исследовательский путь и пришел к новому пониманию описанной им действительности. Сам З. Прилепин за несколько дней до выхода романа заявил:

«Вообще, о Соловках до меня не писали. Разве что в житиях, но художественных текстов не было. Я открываю новое»[3].

Возникает вопрос об исторической достоверности «Обители», под которой будет пониматься не просто перечисление фактических данных, но передача духа времени и духа места, где разворачивается сюжет произведения. А также вопрос его новизны, отличия от того, что мы знаем о Соловках по воспоминаниям заключенных, которые выступают важными источниками по новейшей истории архипелага.

Кадр из сериала «Обитель», 2021

Кадр из сериала «Обитель», 2021

На сегодняшний день известно порядка 70 авторов – представителей самых разных сословных, этноконфессиональных, политических, возрастных и иных социальных групп, которые оставили развернутые воспоминания о пребывании в СЛОНе. Почти половина их литературного наследия, включающего в себя беллетризованные мемуары, романы, повести, очерки, рассказы, фельетоны, интервью, доклады и статьи, была опубликована до начала Второй мировой войны, еще в период существования соловецкой пенитенциарии. Некоторая часть воспоминаний увидела свет в послевоенные годы, задолго до появления прозы А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова, которых нельзя назвать первооткрывателями лагерной темы. Большинство из известных сегодня воспоминаний соловчан были напечатаны на волне Перестройки, но до широкой читательской аудитории дошло далеко не всё. До сих пор встречаются малоизвестные литературные памятники и даже неопубликованные рукописи из государственных архивов, библиотечных фондов и частных коллекций. Все они нашли либо займут свое достойное место на страницах книжной серии «Воспоминания соловецких узников» Издательского отдела Соловецкого монастыря[4].

Лагерные воспоминания о Соловках чаще всего имеют поминально-воскресительный характер и направлены на увековечивание памяти погибших соузников.

«Об этих страдальцах Земли Русской, за совершенные преступления или томившихся совершенно невинно, и в большинстве кончавших свою жизнь в лагерях ОГПУ, нельзя молчать, потому что забвение их явится надругательством над их памятью, не принесет славы нашим потомкам, не убережет грядущие поколения от повторения ошибок, совершенных их предками»[5],

– писал В. В. Яковлев.

Дошедшие до нас свидетельства представляют собой примеры ангажированной литературы, что в конечном счете осознавали и сами авторы. Отмечая условность исторической правды в биографических произведениях, академик Д. С. Лихачев считал, что «мемуары без отдельных ошибок – крайняя редкость», но в то же время утверждал, что «в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников»[6].

Нравственный пафос, как важный мотив мемуарного творчества, и некоторая субъективность изложения не противоречат тому, что опубликованные на страницах воспоминаний сведения вполне реалистичны и во многих отношениях компенсируют отсутствие лагерного архива. Встречающиеся в текстах противоречия скорее отражают постоянно меняющиеся контуры и порядки системы исполнения наказания в СССР, находившейся в первые десятилетия своего существования в фазе активного развития, нежели являются сознательным искажением действительности. Даже самые жуткие, казалось бы, невозможные свидетельства соловчан находят свое подтверждение в официальных отчетах советских деятелей тех лет[7].

Фото с Секирной горы, где в годы СЛОНа располагался штрафной изолятор

Фото с Секирной горы, где в годы СЛОНа располагался штрафной изолятор

Если говорить о новизне романа, то «Обитель» однозначно не касается шокирующих контрастов лагерной жизни, на которые указывали все без исключения мемуаристы. И если данная информация воспринимается современными читателями в качестве новации, то это говорит лишь об исторической амнезии и незнании существующей уже без малого 100 лет литературы.

«Неповторимой является и резко-контрастная обстановка на острове, – писал М. М. Розанов, который в конце 1970-х гг. обобщил и прокомментировал воспоминания полутора десятков соловчан. – Одних зимой держат на лесозаготовках по двое-трое суток в лесу, наказывают ‟комариками” – летом, а зимой полураздетыми ставят на пеньки, а другие в Кремле встречают Новый Год с оркестром, танцами и вином; вонючая баланда из трески с общей кухни в Кремле, и там же, в Кремле, ресторан с музыкой, в розмаге – икра и шампанское, а в ларьках всякие продукты и одежда для тех арестантов, у кого червонцы; есть чем ‟подмазать”, есть блат – получишь лёгкую, чистую работу, нет их – айда в лес, на дороги, на торф, на кирпичики; истребляют поголовно ‟христосиков” всякого толка и разрешают всем соловчанам прослушать пасхальную заутреню, совершаемую сонмом заключённых ‟князей церкви”; театр, хор, библиотека, музей, охрана чаек и старины, общество краеведения, а за стенами Кремля – братские могилы и запах трупного тления летом; по Савватьевской дороге – грозная Секирка, где ещё в первые её дни, осенью 1923 года, уголовники пытались протестовать против зверств массовым вспарыванием своих животов ( ‟эпидемией” – пишут социалисты), а в Кремле – лекции о преступности в советском обществе, о масонах, ликбез, профкурсы, спортивная площадка, катание на лодках, на коньках, на лыжах; на одних вместо подштанников – консервные банки на верёвочках или мешки, на других – шубы на лисьем меху… Много было таких крайностей в те, ныне уже как бы легендарные, годы»[8].

Не является чем-то новым и давно устоявшееся мнение о том, что

«Соловки и им подобные ‟первые ласточки” ГУЛАГа были продолжением Гражданской войны, оставлявшей надежду на более или менее приемлемый исход», тогда как «настоящий лагерь, Колыма, – символ принципиально нового явления»[9].

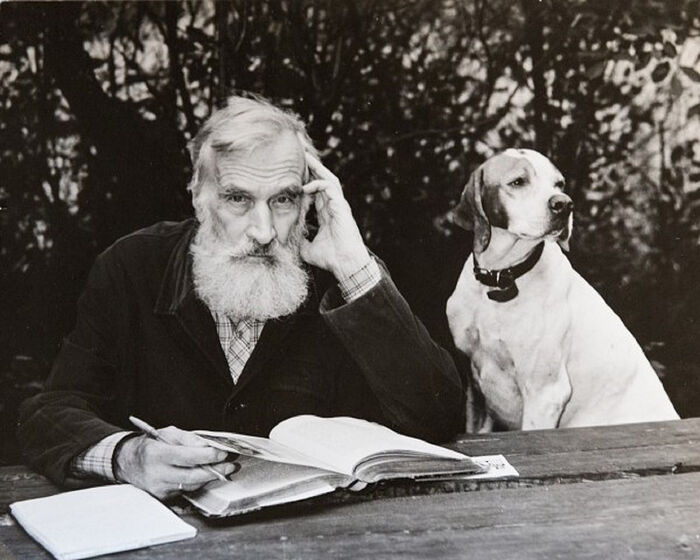

Протопресвитер Михаил Польский Авторы воспоминаний не только подтверждали подобные выводы, но в полноте своего опыта прояснили причины, по которым Колыма стала чем-то качественно иным по сравнению с Соловками. В числе причин деградирующей трансформации мест лишения свободы многие заключенные указывали на снижение нравственного уровня советского общества.

Протопресвитер Михаил Польский Авторы воспоминаний не только подтверждали подобные выводы, но в полноте своего опыта прояснили причины, по которым Колыма стала чем-то качественно иным по сравнению с Соловками. В числе причин деградирующей трансформации мест лишения свободы многие заключенные указывали на снижение нравственного уровня советского общества.

«Верующие и вообще старой закваски люди просто вымирают, а средний возраст сильно ассимилировался», – писал в 1931-м г. протопресвитер Михаил Польский, предсказывая, что «менее чем через 10 лет Россия по своему людскому составу будет совсем ‟новая”»[10].

Относительно благополучное положение сидельцев 1920–1930-х гг., по их общему признанию, было связано не столько с внешними обстоятельствами, сколько с характером общественных отношений, основу которых составляют нравственные и религиозные ценности. Отсутствие исторической перспективы в романе «Обитель» и сознательный отказ от нравственной оценки прошлого не позволяет читателю книги проследить генезис лагерной системы, возвыситься до духовного понимания феномена ГУЛАГа. По той же причине само произведение из исторического романа превратилось в психологический триллер, где передача соловецкого хронотопа подменена бытовыми подробностями и яркими физиологическими деталями.

Произведение из исторического романа превратилось в психологический триллер

Несмотря на то, что значительная часть героев носит имена и наделена чертами реальных людей, а книга содержит легко узнаваемые сюжеты из воспоминаний соловчан, «Обитель» нельзя назвать сколь-либо тщательной исторической реконструкцией. И дело не только в фактических ошибках или вольных интерпретациях известных событий. Новизной романа является изменение точки отсчета, той меры восприятия реальности, идей, образов и понятий, которые определяют взгляды и поступки литературных персонажей, а в конечном счете – читателей произведения.

Для подтверждения сказанного сопоставим восприятие заключенными и героем романа «Обитель» природно-архитектурного ландшафта архипелага.

Образ Соловков и Соловецкого архипелага

Мемуаристы представляли обитель крепостью, оплотом, мощь которого подчеркивают повторяющиеся эпитеты: «грозный», «нерушимый», «мощный», усиливающие оборонительную миссию этих стен. Монастырский статус соловецкого Кремля наводит на мысль о том, что заключенные воспринимали его не только как материальный, но и как метафизический объект – последний рубеж обороны России:

«Столетия стоял монастырь молитвенником Руси, хозяином и стражем Русского Севера»[11], – писал Г. А. Андреев, а О. В. Волков «…всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покушениям»[12].

Олег Васильевич Волков

Олег Васильевич Волков

В духовной перспективе крепостные стены предстают поруганной, но не сдавшейся святыней. Вследствие подобного переживания исторического пространства сквозь ад повседневной жизни просвечивают вечные образы духовной и физической красоты.

«Молитвы стихли. Умолк колокольный звон. Но стены не пусты»[13].

В духовной перспективе крепостные стены предстают поруганной, но не сдавшейся святыней

«А сейчас – ни одного колокола, – вторила Н. П. Анциферову О. В. Второва-Яфа, – ни одного креста, и однотонный серый колорит на всем кремлевском массиве, напоминающем заброшенные руины средневековой крепости. Но в этой суровой мрачности есть <…> новая величавая красота, быть может, даже более возвышенная и одухотворенная, повествующая о долгом и славном прошлом и мученическом конце»[14].

Природа предстает не менее контрастной, нежели история Соловков, и наделяется узниками не только прямым описательным, но и переносным символическим смыслом. Мемуаристы устанавливают связь между суровым миром Севера с переживанием собственного бессилия, всевластья над собой метафизического, неперсонифицированного зла. Природа отражает не только бытийственную составляющую Божьего мира, но и трагическую дихотомию лагерного бытия, на что обращал внимание Д. С. Лихачев:

«Здесь – большой природный Рай, но одновременно большой Ад для заключенных всех рангов, сословий, всех населявших Россию народов!»[15].

Один из наиболее мрачных образов Соловков встречается в мемуарах К. Л. Власова-Уласса. Предел отчаяния выражен здесь в образе заходящего Солнца, которое, будучи символом и источником жизни, напоминает автору «о гибельности существования, окрашивая небо и море в кровавый цвет (‟кровавый диск медленно погружался в воды Белого моря”, ‟тучи, окрашенные в кровавый цвет заходящим солнцем”)»[16].

Между тем многим сидельцам природа даровала моральные силы, наделяла верой в избавление от страданий и благодатные перемены, залогом которых выступали красота и девственная чистота окружающего мира. Гимном природе как орудию Божественного промысла, вдохновляющего и укрепляющего человека на пути страданий, можно считать воспоминания протоиерея Валериана Кречетова о своем отце – священнике Михаиле Кречетове, который молодым человеком в 1927–1931 гг. отбывал наказание в Кемском пересыльном пункте СЛОНа и непосредственно на Соловках:

«‟Был закат, я смотрел на море… И вот небо открылось и закрылось. Я увидел тот мир. Он был более реальный, чем наш”. Это свидетельство отца, как Господь давал откровения в тех местах. Господь подкреплял верующих, бывших в заключении, давал откровения»[17].

Охватывая землю, покрывая невзгоды и страдания живущих на ней людей, небосклон предстоит образом Горнего мира, откуда приходят утешение и ответы на самые важные вопросы о личной судьбе и судьбах Отечества.

«Лагерь еще спал… Была ранняя весна, начался рассвет, – писал в эпилоге своей книги офицер Ю. Д. Бессонов. – Солнышко еще не встало, но его первые холодные розовые лучи уже охватили восток, и черным, резким, как будто вырезанным силуэтом выделялась на нем вышка, а на ней часовой… Хорошо, легко, по-новому было на душе… ‟Вот она – новая весна, новая заря России”, – понял я тогда»[18].

Ценностной доминантой художественных набросков романа «Обитель» выступает образ непросветленного, враждебного мира

Ценностной доминантой художественных набросков романа «Обитель» выступает образ непросветленного, враждебного, тлетворного мира, которой подчинено словесное воспроизведенное пространство Соловецких островов. Негативные ощущения усиливают физиологически отталкивающие начала:

«В окошко светило ночное соловецкое солнце, замешенное на свете фонарей. Солнце было как творог, который мать подвешивала в марле – и он отекал бледной жидкостью в подставленную кастрюльку. Цвет этой жидкости был цветом соловецкой ночи»[19].

Даже колокол неба устрашающе непроницаем и тяжел:

«Стоял пресветлый вечер, воздух был пышен, небо насыщенно и старательно раскрашено, но за этими тихими красками будто бы чувствовался купол, некая невидимая твердь. ‟В такое небо можно как в колокол бить”»[20].

Из всех возможных оттенков пейзажной палитры автор отбирает те, что вызывают ассоциации с нечистой кухней или старческой неопрятностью и представляют метафору ада:

«Всё вокруг было сырое, клубился чёрный туман, в тумане Артём едва различал самого себя, сидящего на кочке посреди огромной воды. <…> Из тумана выплыла лодка: сначала её нос, потом мягко, беззвучно проскользил борт – и Артём увидел старика, стоящего в лодке. В руках у старика было весло. Лица его было не различить, только бороду, и высокий лоб, и, кажется, незрячие глаза»[21].

Фёдор Эйхманс В монументальном облике обители в изображении З. Прилепина доминирует военно-оборонительное начало и дух соловецкой пенитенциарии. Любопытно то обстоятельство, что в «Обители» экскурсоводом по обители и интерпретатором ее монастырского прошлого выступает начальник лагеря Эйхманис (Эйхманс – в реальности).

Фёдор Эйхманс В монументальном облике обители в изображении З. Прилепина доминирует военно-оборонительное начало и дух соловецкой пенитенциарии. Любопытно то обстоятельство, что в «Обители» экскурсоводом по обители и интерпретатором ее монастырского прошлого выступает начальник лагеря Эйхманис (Эйхманс – в реальности).

Автор почти дословно пересказывает фрагмент из книги «Узники Соловецкого монастыря» советского историка Г. Г. Фруменкова, который в середине 1960-х гг. отстаивал тезис о том, что «сочетание религиозных обязанностей монастыря с тюремными являлось естественным, закономерным и неизбежным»[22]. В «Обители» та же идея представлена следующими словами:

«Здесь всегда была живодёрня, поэтому монахи и не ушли – им привычно! – Эйхманис засмеялся, провожая взглядом отца Феофана»[23].

Отметим, что практически все мемуаристы упоминали о монастырском прошлом архипелага. Делали это ради того, что подчеркнуть творившиеся в святом месте беззакония и на этом контрасте перейти к описанию новой реальности:

«Прежде в течение нескольких веков Соловецкая обитель служила местом паломничества православного русского народа. Здесь паломники получали благословение и воодушевление для благочестивой трудовой жизни христианина, пример которой они видели в Обители. Ныне, во время великой Русской трагедии, безбожная советская власть разрушила и уничтожила святые места в обители, предварительно осквернив и цинично-кощунственно надругавшись над ними, и как бы в подтверждение своего безбожия устроила там мытарства коммунистического ада, где совершаются безнаказанно тягчайшие преступления, где личность человека, как Божьего творения, уравнена с земными тварями»[24].

В романе представлены многочисленные случаи «перевертывания» исторических фактов и религиозного смысла местной топонимики, осквернения сакральной миссии тех или иных пространств. Например, кремлевских ворот, символизирующих вход и пребывание Иисуса Христа в монастыре, о чем некогда напоминала пропавшая в годы революции надвратная икона Нерукотворного Спаса:

«Где-то возле кремлёвских ворот раздавались голоса чекистов – они громко матерились»[25].

Однако увиденные глазами неверующего Артёма «перевертыши» почему-то не кажутся историческими реалиями расположившегося в монастырских постройках концлагеря, но отражением его собственного недопонимания сакральных пространств и именований. Стоит согласиться с мнением о том, что

«Несмотря на пронизанность христианскими мотивами, ‟Обитель” повествует отнюдь не об обретении веры. Перед нами не богоискательство, а отстранённое богосозерцательство»[26].

Образ соловецких узников

Принципиальное отличие «Обители» от воспоминаний соловецких заключенных заключается в том, что, за исключением бывшего рецидивиста Н. А. Журавлева, все остальные мемуаристы были осуждены по политическим мотивам, нередко только из-за своей классовой принадлежности, что полностью отвечало призыву одного из организаторов ВЧК М. И. Лациса:

«Не ищите в деле обвинительных улик, восстал ли он против Совета с оружием или на словах. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы и должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора»[27].

«…на мой взгляд, – писал Ю. Д. Бессонов, – людей, действительно совершивших преступление, подходящее под одно из тех обвинений, которые им предъявляют, то есть, короче говоря, преступников, на Соловках нет. Всякого, сколько-нибудь активно участвовавшего в каком-нибудь контрреволюционном заговоре или действии, организатора восстания, шпиона, политического бандита советская власть расстреливает. Другого наказания нет. Поэтому почти все, что попадает на Соловки, все это второстепенные роли. И большей частью по выдуманным, сфабрикованным делам»[28].

Кадр из сериала «Обитель», 2021

Кадр из сериала «Обитель», 2021

Преступниками или ка безнравственными людьми в романе выставлены практически все персонажи

Вина героя «Обители» доказана и очевидна. Но преступниками или как минимум безнравственными людьми в романе выставлены практически все литературные персонажи. Это оскорбляет память реальных заключенных, которые нередко страдали за несовершенные ими преступления, а в условиях лагеря сумели сохранить свое человеческое достоинство. Соловки же предстают местом, где «невозможно отличить палачей от жертв»[29].

Автор, который считает коммунизм единственной надеждой на будущее[30], оправдывает существование СЛОНа, ведь понятно, что мучители и убийцы должны нести наказаниие. Но одновременно с этим писатель лишает историю нравственного измерения, а человека – свободы воли и нравственного выбора.

Выбора между добром и злом в романе как бы не существует, на что справедливо указывает современный критик:

«В “Обители” нет ни хороших, ни плохих, потому что все герои, придуманные Прилепиным, пытаются выжить в условиях жутковатого эксперимента над личностью человека, и в этой ситуации инстинкты часто важнее разума»[31].

Заключенные

Заключенные

Автор «Обители» буквально стерилизует своего героя, лишая его высших устремлений, моральных оснований и духовных корней

Не будучи идеальными людьми, мемуаристы вполне осознавали свое несовершенство. Не идеализируя себя, бывшие узники оценивали происходящее с ними через призму известных идеалов, видели в своем литературном труде моральный и религиозный долг, который возвышал их над политической конъюнктурой и заставлял мыслить в категориях вечности. Претендуя на мнимую бесстрастность в оценках прошлого, автор «Обители» буквально стерилизует своего героя, лишая его каких-либо высших устремлений, моральных оснований и духовных корней, оставляя ему лишь второстепенные, не главные качества и черты. Перед нами, по признанию романиста, подловатый «голый человек»[32], или, по определению литературоведа Е. М. Гушанской, «пацан»:

«сегодняшний парень, из всех форм рефлексии обладающий только ощущениями, а из всех ощущений хорошо знающий только физиологию своего тела»[33].

От лица нравственного примитива рассказывается малоутешительная и мало что проясняющая история, характеризующая, если судить по успеху произведения, представления писателей, критиков и читателей о весьма поучительных событиях первых пореволюционных десятилетий. Между тем происходящее в те годы в стране побуждало современников брать на себя бремя исторической ответственности, хранить и защищать культурные и религиозные ценности для будущего, которое в глазах тех же соловецких мемуаристов было не отвлеченной фантазией, но исполнением ожидаемого обетования, являлось пространством синергии Божественной благодати и человеческих усилий:

«‟Восстанет из пепла и великий монастырь – оплот Земли Русской”, – пророчествовал Борис Ширяев во времена, когда, казалось бы, ничто не предвозвещало восстановления древней святыни. Но тот отблеск Неугасимой Лампады Духа, который он видел в глазах окружавших его людей, вселял надежду на то, что ‟воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды”»[34].

Сказанное превращает Соловки из места национальной трагедии в место национальной славы, где не только худшие, но и лучшие качества человеческой души явили себя, как итог многовекового духовного опыта России, плоды которого были противопоставлены политическим установкам безбожной власти. Для адекватной оценки советского периода российской истории и истории беломорского архипелага необходимо учитывать не только очевидную жестокость теоретиков и исполнителей коммунистического проекта, но и высоту нравственного подвига людей, страдавших за свои религиозные и этические убеждения.

«Соловецкие ужасы автор <“Неугасимой лампады” – Ред.> не смакует, а отодвигает на задний план. Передний же – почти радостный, ‟утешительный”. Все его внимание сосредоточено на ‟жемчужинах духа”, концлагерная обстановка их лишь оттеняет...»[35],

– писал спустя год после выхода «Неугасимой лампады» рецензент журнала «Грани», об одной из наиболее известных книг о СЛОНе 1920-х гг.

«Для того, чтобы вместить в себя этот неимоверный новый опыт <Соловков как макета России в миниатюре. – В.У.>, Артему приходится трансформироваться самому, становясь под конец уже не живым человеком, но неким ходячим и разговаривающим конструктом, идеальным хранилищем для всех пороков (весьма многочисленных) и добродетелей (довольно скромных), присущих русскому – в самом широком смысле этого слова – обществу»[36],

– пишет литературный критик об «Обители».

***

В современном романе искажается картина мира, известная по воспоминаниям реальных участников событий, которые излагали не только субъективное переживание реальности, но и передавали умонастроения своего времени, особенности русской культуры и литературной традиции. Безусловно, дореволюционное российское общество не было лишено изъянов. Но, несмотря на неточности, а подчас сознательное искажение фактов, «Неугасимая лампада» Б. Н. Ширяева и книги других мемуаристов доносят до нас главное – «отблески того особого физического и духовного напряжения, в котором жили Соловки первых лет своего существования»[37].

На первый план в романе выходят человеческие слабости и пороки, страсти и эгоизм, а не добродетели

В «Обители» религиозно-философское напряжение эпохи сведено на нет, а его место заполняет энергия ненависти, которая задним числом оправдывает действия советской власти в отношении чуждых ей людей. Во главу же угла ставится современное видение одного из самых трагических этапов русской истории, с доминирующей в нем темой нравственного разложения и приземленного отношения к жизни, которые не требуют от ума и души человека отклика в личном покаянии, изменения убеждений, чувств и поступков.

На первый план в романе выходят человеческие слабости и пороки, страсти и эгоизм, а не добродетели или «жемчужины духа», которые искали и находили лагерные летописцы. Все это не отвечает полноте исторической действительности. Такой подход несет не новизну, а дезориентирует в отношении идейного и морального состояния наших сограждан 1920–1930-х гг., уводит от понимания важных вещей, которые обеспечивают связь поколений и передачу национальной идентичности.

Иерей Вячеслав Умнягин,

ответственный редактор книжной серии

«Воспоминания соловецких узников»,

кандидат филологических наук

https://pravoslavie.ru/139869.html